镬耳奇观,岭南名村:上岳村

上岳村位于广东省中部的佛冈县,始建于宋末元初,是具有700多年历史的古村,村中朱氏族人是南宋著名理学家朱熹的后裔。它既有山清水秀的生态环境,又有底蕴深厚的历史文化渊源;它的十八里布局、镬耳楼建筑群和植根于广府的文化,使之成为省内甚至全国独具特色的美丽乡村;它有耕读互励的传统氛围,历代涌现出不少成才人物;它有农商结合的经济产业和情理交融的治理模式,保持团结、淳朴的村风民风,创造出丰富多彩的民间习俗。时至今日,对上岳村的开发利用进程加快,特别是乡村文化旅游产业方兴未艾,上岳村将以更加和谐优美的古韵新貌展现在世人面前。

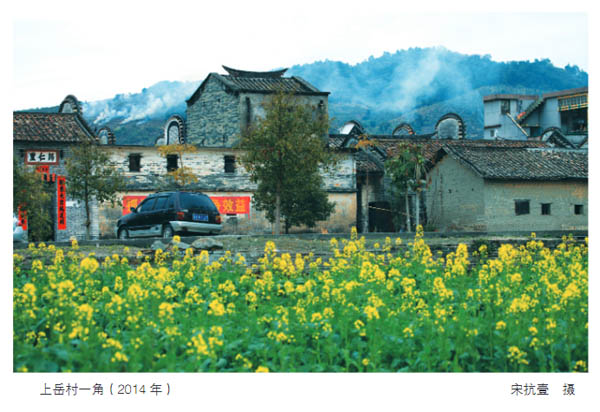

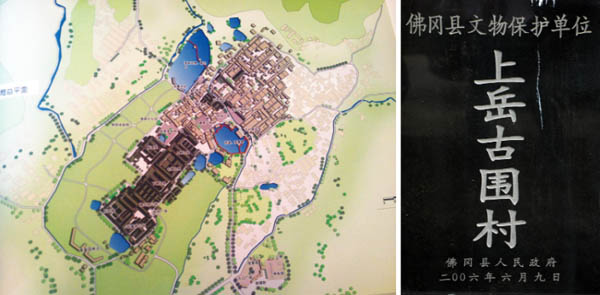

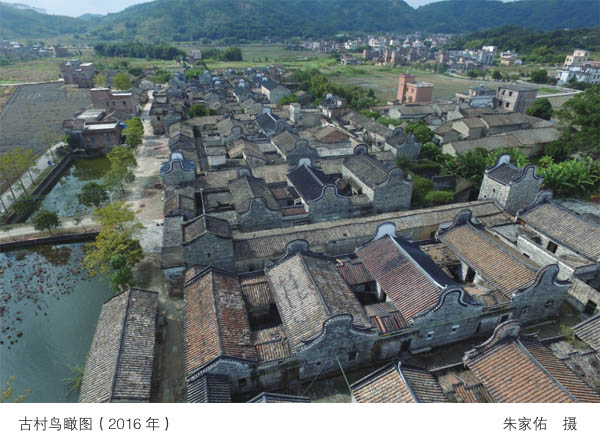

上岳村位于广东省佛冈县龙山镇,是县境内西南部潖江下游的村庄,依山傍水,环境优美。上岳古村(又称上岳古围村、上岳古民居)位于上岳村北部,是上岳村最早建成的古村,又是古建筑最集中而且保存最完好的古村。自宋末元初朱氏先祖购置田庄算起,至2016年,古村有700 多年历史。

2006年11月,由广东省旅游局主办、《南方日报》等媒体承办的“寻找广东最美乡村”活动降下帷幕,在评定的“广东省人文历史美最美乡村旅游示范区(点)”名单中,上岳古村榜上有名。自此,这个古村引起社会各界的关注,它的神秘面纱也逐渐被揭开,其宏大的广府古民居建筑群及厚重的历史文化底蕴给人们带来强烈的震撼,使人们深感惊奇。这是一个古韵深远、布局奇特、人文荟萃的最美乡村。古村建成后至清代鼎盛时,它以人丁兴旺、甲第连绵、族雄势大而名震一方,故社会上流传有“天上雷公凿,地下上下岳”的民谣,恶徒匪贼不敢轻易侵扰。虽然时移世易、社会变革,但至今古村的雄风犹存,只要用心观察体验,仍可领会到古村的八大特色。

得天独厚的区位环境上岳村原属清远县潖江一乡,与下岳村并称为两岳,1958年7 月随龙山乡(今佛冈县龙山镇)划入佛冈县。据《清远县志》记载:“清远十九福地之上游,地号潖江,中有高峰拔地,古木参天,厥名岳山。在岳山上者称上岳,在岳山下者称下岳。”十九福地位于清远县北江西岸的飞来峡山(在今清城区飞来峡镇),至2016年,飞来峡山的飞来寺旁仍有十九福地的牌坊。上岳村地处北江与潖江交汇处的上游地带,距飞来峡只有9千米,按照古代玄理风水选址建成。该村居中,左有青龙(岳溪)环绕,右有白虎(岳山)卧伏,前有朱雀(龟头岭)蜿蜒,后有玄武(龙山)坚挺。按古时堪舆大师的说法,上岳村的区位环境得天独厚,尽得山川灵气,是丁财旺地、兴族福地。

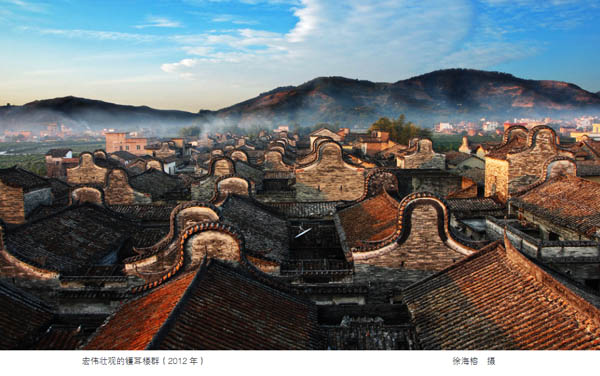

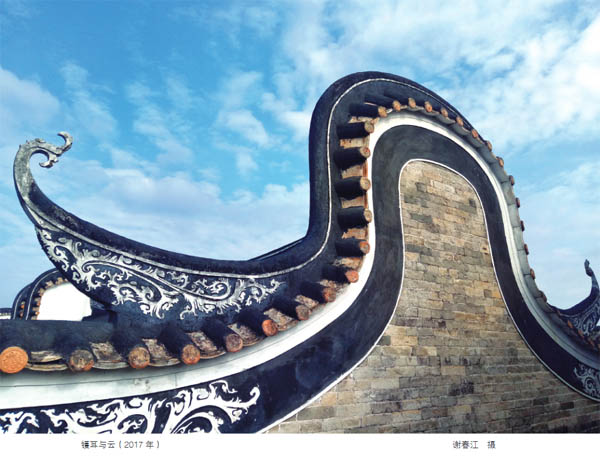

规模宏大的古建奇观上岳古村最引人驻足惊叹的,是它历经沧桑仍基本保存完好的古民居建筑群。它的十八里布局,是前无古人、后无来者的精心谋划之作。里是村民居住的基本单位,每个里是一个居住区。在谋划时先建成村心里,随着族人的繁衍增多,至清中期建成十八里,每个里建有门楼,门楼前均有一口水塘。同时,全村东、南、西、北四个方位均建有岳楼,岳楼之间建有围墙。全村民居布局,既有里相对独立单位,又有连成一体的公用设施,形成“村一里一居”的独特结构。古民居具有明显的广府建筑特色,数量众多的镬耳楼群形成令人惊叹的奇观。镬耳楼形似明清代的官帽,其特殊形式为五龙过脊、五龙过阶,以及后来兴建的四美楼(俗称“银库”)。镬耳楼群与十八里布局交织成上岳广府古村的瑰丽图画,显示出上岳古村的尊贵、豪气和美丽。上岳古村十八里基本建成后,不管是以形寓意,还是以意寓形,世人都传说该村整体布局形如一把手枪,且每处岳楼、民居均设有枪眼,门楼均设有用于防护的趟栊门,显示着上岳古村强大的防御功能。上岳古村现存基本完好的有6个里,共有37栋108座古民居,古民居建筑群(含公用设施)总面积为11.8万平方米,是广东省内规模宏大的古建筑群,各种特色建筑令人深感古村气势的强盛和文化底蕴的深厚。

耕读互励的传统氛围上岳村位于山水秀丽的潖江地域,自古以来族人就重耕助读,使耕读互励成为生产生活中的主旋律。该村以先祖制定的家训族规教育勉励族人及子孙后裔,其中乡规有“读书治田、营家济物”“各自进修、互助劝勉”的规条,规劝族人勤耕苦读,朱氏族人历代以此为勉。该村族人以耕为荣,以耕累资,以供日常生活及繁衍育人所需。同时,谨记先贤“自读并教子孙读,即身体而力行之”的教导,以读书明理、读书端行、读书报乡报国为己任,历代涌现出不少读书成才的人物。在明清时期,上岳村朱氏族人取得秀才、贡生以上功名的有160多人,其中进士、举人共8人,上岳始祖朱璧曾任明朝兵部主事、补工部主政,与其孙朱琳被朝廷颁授“祖孙乡贤”封号。上岳村在鼓励族人学文进取的同时,也鼓励族人练武健身,有3人被朝廷封为武略骑尉职衔,并赠有“武魁”牌匾。清末废科举、兴新学以来,上岳村内的私塾改学校,后又建造普美学校,继续把教书育人作为重要职责。民国至新中国成立后,在党政军界、工商科技界、教育界、医药卫生界等各界别均涌现出众多人才。

农商结合的经济产业上岳村自元末明初形成村落时起,逐步扩展地域范围,到清中期规模最大。当时上岳村在原村域基础上,购置白牛迳一带荒山野地,设立耕厂(耕地畜牧之处)垦荒开田。在此期间,上岳村农耕产业扩大到东至民安水的东岸(今民安圩)地带,南至与下岳村交界的旧民安(民安圩原圩场),西至清远县旧横石(今清城区飞来峡镇)东部地带,北至白牛迳(今清水迳村)南部地带。全村总面积有30多平方千米,其中耕地(包括自耕地、出租地)1万多亩(约6.67平方千米)。在民国期间,上岳村派出人员收税、收租的地点有船运点一-潖江口(今清城区境内)及陆运点一一旧横石(今清城区境内)。农耕的鼎盛时期,为上岳村的发展提供厚实的经济基础。在发展农耕的同时,上岳村还致力于发展工商业。商业以船运、商铺贸易为主,至清后期形成一定规模,并在村中设立一条以营商为主的商街(今称“百年商街”),以满足村民生产生活需求。以上农商结合的经济结构并存于一个村落,并盛行于当时“重农抑商”的社会环境中,实在是独树一帜的。新中国成立后,上岳村农工商结合的经济模式仍然存在。90年代起发展的砂糖橘种植产业,成为村民致富的新产业。2013年起,砂糖橘产业逐渐消退,上岳村民又致力于产业调整,改种其他优质果树,还有不少中青年到外地兴办厂场企业或务工学艺,成为新型的农工商综合经营的村民,以开拓进取的精神创造强村富民的新生活。

丰富多彩的民间习俗上岳村在长期的生产生活中,形成丰富多彩的民间习俗。其中集中举办的活动有舞狮、抢花炮、神功戏、祠堂祭祖、元宵上灯等;各房系举办或家庭自主进行的活动有年节祭祀、赈粥、祭井神、象棋赛等。其中上岳村特有的民俗活动神功戏、赈粥等,为全族人参加的活动,规模宏大,活动时间长,反映出上岳村的兴旺和活力。这些民俗活动,虽然初办宗旨不同,但大多体现和亲睦族、激励奋进、娱乐养生、寄托愿望等内容,而且往往是多种宗旨功用互相结合包容,丰富族人的精神生活。这些具有岭南特色风情的民俗活动,有的仍保留传承,继续发挥其团结族人、激发正能量的作用。

方兴未艾的开发利用2007年以来,佛冈县政府对上岳古村保护、整治、开发和利用工作紧锣密鼓地进行。佛冈县政府在开展社会主义新农村建设中,把上岳古村列入全县名村建设规划。并先后3次委托广东省城乡规划设计院等单位对上岳村的古建筑进行保护和维修规划,对村域环境进行整治。2013年,县政府在开展广东省社会主义新农村试验区(佛冈)建设进程中,把上岳村作为佛冈县乡村风情长廊的南面节点予以美化建设。2015年起,佛冈县政府对上岳村实施美丽乡村“特色村”工程建设。这一建设工程的实施,被村民称为“千年古村千年一遇”的民心工程,全村村民热情高涨,积极发挥主体作用,推进建设施工进程。同时,配合乡村整治建设,上岳村的产业发展步伐加快,在村中建成万兴(佛冈)玩具有限公司。并加大资源开发力度,利用村域的资源优势发展文化旅游产业。2013年,由民营企业投资建立佛冈县上岳古村落文化旅游开发有限公司,至2016年,开发建成莲花池、接待站等多个旅游项目。同时,佛冈县政府将开发上岳村的旅游业纳入全县旅游总体规划加快实施,上岳村旅游企业也主动与县旅游局和周边旅游企业、旅游风景区联系挂钩,进行合作开发,以进一步扩大上岳村旅游业的影响,提高上岳村旅游业的品位和知名度。上岳村开发利用和产业发展方兴未艾、前景广阔。

进入21 世纪,上岳古村以其特色古韵和鲜丽新貌展现在世人面前,先后被国家、省、市、县授予多种荣誉称号,2010年由住房和城乡建设部、国家文物局评定为中国历史文化名村。上岳古村的文化发展历程,是无数村庄文化发展的缩影。开展对上岳古村的研究、保护、开发、利用工作,不仅是当代人的神圣职责,也是造福后人的重要义务。通过各方联动配合,力促其成为社会主义新农村建设和美丽乡村建设的一个鲜明品牌,并发挥辐射和带动作用,推动全域新农村建设进程。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

粤ICP备16090026号

粤ICP备16090026号