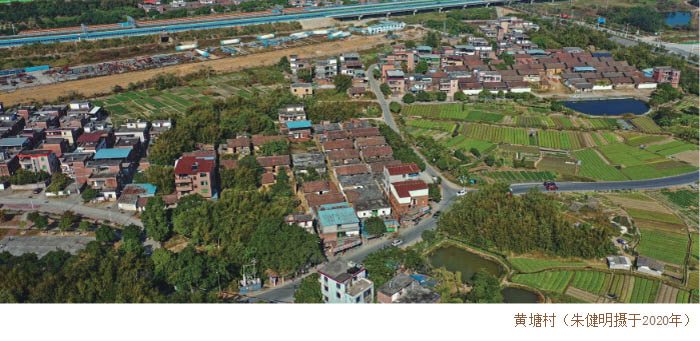

清城红色乡村:凤城街道沙田社区——黄塘村

2024-04-25

建村时,属清远县大小立堡。民国时期,属清远县联城乡后岗都。中华人民共和国成立后的1950年,属清远县城关区附城乡。1953年,属清远县第一区沙田乡。1958年,属清远县清城人民公社沙田大队。1980年,属清远县清城镇沙田大队。1981年12月,属清远县太和农林场沙田大队。1983年12月,属清远县清郊区沙田乡。1988年,属清远市清城区清城镇沙田行政村。1990年12月,属清城区松岗街道沙田行政村。2003年6月至今,属清城区凤城街道沙田社区。

世居村民有邓、谢姓。邓氏于明末清初从翁源迁入,谢氏源流未详。2015年末,村中有户籍人口608人。村民均为汉族,属广府民系,通用方言为清远话。

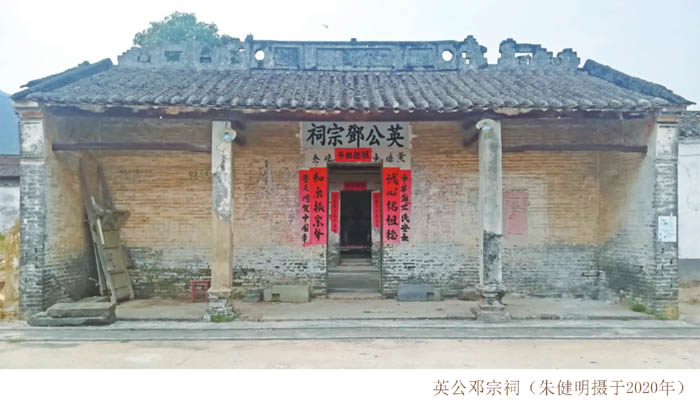

现存传统民居53座,为三间两廊布局、砖木结构的瓦房。村中建有一座英公邓宗祠。该祠始建于清嘉庆年间(1796一1820年),后经多次重修。宗祠坐东北向西南,三间三进布局,建筑占地面积约257.6平方米;砖木结构,板瓦屋面,硬山顶,人字封火山墙,灰塑博古脊,青砖墙,红阶砖铺地。2011年,该宗祠被公布为清远市清城区不可移动保护文物。

1948年春,党组织指派附城武工组到达上田心、黄塘等村庄,在广泛宣传和发动群众的基础上,成立了民兵小队。民兵们在主要的交通要道站岗放哨、搜集情报、监视敌人,并积极配合武工组开展杀敌锄奸的斗争。从1948年底到1949年春,国民党军队几次进犯,都被民兵及时发现,使当地群众能够安全转移。1948年秋,建立了笔架农会(当时沙田属笔架联城乡),黄塘村的邓才桂、上岭村的廖华新成为农会的骨干和领导。农会成立后,组织群众进行反“三征”(征粮、征税、征兵)的斗争。当地群众常常冒着生命危险,为游击队送粮、油、火柴、盐等生活用品。其中黄塘村的邓新贵、邓虾头、邓杏林、邓锐等村民纷纷捐献大米等物资给游击队,支持革命活动。1993年4月29日,根据清远市人民政府《关于评划确认解放战争游击根据地的批复》,沙田管理区的上岭窝、下岭窝、黄塘东、黄塘西、上山口、下山口和上田心等村被评划为解放战争游击根据地村庄。

中华人民共和国成立后,尤其是在改革开放后,沙田革命老区人民在党和政府的领导和关怀下,利用本区域毗邻市区的地理优势,大力发展农村经济和旅游业、工商业,使社区经济高速发展,人民生活不断改善和提高。沙田社区工业园的建设,先后吸引了电信电缆厂、华飞水管厂、纸箱厂、食品厂,以及广东新亚光电缆实业有限公司等大型企业和厂家落户。

近年来,老区依托城郊优势,开发土地超过26公顷,发展果树园和绿化园;大力发展以蔬菜为龙头、以果树为中心的新型农业生产基地。伯爵园、恒大、碧桂园、笔架山公园以及沙田富篮水果批发市场、沙田土特产批发市场等大型项目正逐一建成,沙田不但成为美丽乡村、城郊商品集中地,而且将成为新的旅游度假胜地,老区人民的生活水平将得到更大的提高。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

粤ICP备16090026号

粤ICP备16090026号