清城乡贤英烈村:龙塘镇安丰行政村——七岭村

2024-04-19

七岭村,位于龙塘镇东北部,距镇人民政府4.2千米。村庄坐落于东北至西南走向的南蛇岗北侧山脚下,呈片状分散布置,包括向南、向西、武成3个村民小组。东北面与袁屋村相邻,西南面与塘头村相邻,西面紧靠龙源公路。村庄始建于清朝末期,由邓、曾、钟三姓族人从本镇安丰村分村迁居至此聚居而成。因村庄的东面共有七座小山岭,故得名七岭村。

清朝末年,该村属清远县回属。1930年,属清远县回岐区连平祥乡。1948年,属清远县龙塘乡。中华人民共和国成立后的1950年,属清远县第二区。1953年,属清远县第三区民定乡。1955年,属清远县龙塘区民定乡。1957年,属清远县龙塘乡。1958年,属清远县八一人民公社。1959年,属清远县龙塘人民公社安丰大队。1983年,属清远县龙塘区安丰乡。1986年,属清远县龙塘镇安丰行政村。1988年,属清远市清城区龙塘镇安丰行政村。1990年,属清城区龙塘镇安丰管理区。1999年至今,属清城区龙塘镇安丰行政村。

世居村民有邓、曾、钟、何四姓。元末,邓氏先祖从南雄珠矶巷迁移至佛冈县四九上黎,明末迁移至清远县源潭大连旧墟,清初迁移到源潭东坑太平布,不久迁移至清远县龙塘安丰村,清末从龙塘安丰村迁移至此地定居。曾姓,清雍正年间(1723-1735年)从南海大沥迁移至清远龙塘安丰村,清朝末年从龙塘安丰村迁至此地。钟姓,元末从河南开封迁移至广东清远三嘉村,清中期迁移至龙塘安丰村,到清朝末年从龙塘安丰村迁人。何姓,1970年从龙塘安丰大队苗岭脚长形氹迁入。2015年底,村中有户籍人口396人。祖籍该村的香港同胞有27人。村民均为汉族,属广府民系,通用方言为粤语。

村中传统经济以农业为主,主要种植水稻,兼种红薯、花生、甘蔗、龙眼等。20世纪80年代,大部分青壮年村民开始外出务工、经商,少数村民种植水稻,饲养“三鸟”、生猪。

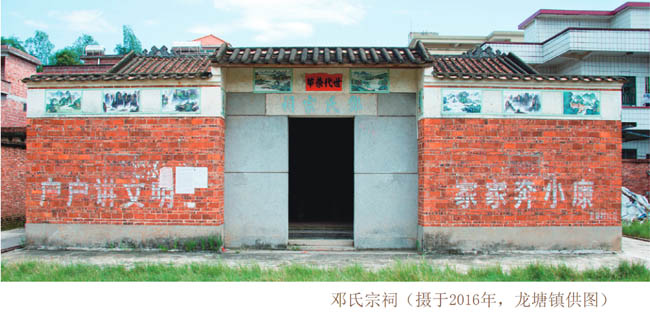

村里仅有的一座宗祠一邓氏公祠始建于1986年,面积约144平方米,三间两进布局,砖木结构,硬山顶,红砖墙。头门面阔三间,凹门斗式门面,墙楣彩绘山水壁画。后堂设有神龛,供奉邓氏祖先牌位。

村民杰出代表黄社荣(1910-1966年),出身于贫苦农民家庭,5岁丧父,和母亲、哥哥一起靠替人做苦工,甚至行乞维持生活。中华人民共和国成立后,曾任乡农民协会委员、小乡副乡长等职。1953年,在龙塘水电所任水利管理员,负责安丰堤围地段。他文化程度很低,但积极学习毛泽东著作,学习雷锋精神,常说:“一个人活着,就是要老老实实地多做一些有益于人民的工作。”1962年,他身体有病,组织给他补助了一些副食品,但他舍不得吃,却把副食品送给了几个病弱的老人。1963年夏大旱,正值早稻扬花、晚造播种季节,严重威胁着当年生产。他负责管理三加陂一一分扒水源总枢纽,其住所离陂只有50米,但为准确合理地让水源分灌至11个大队、超过13平方千米农田,他把被褥搬到陂头,坚持露宿80多天,还经常潜水堵塞裂缝,手指磨出血也毫无怨言。1964年起,在龙塘水电所先后开展的10次“五好职工”评比活动中,他6次被评为“五好职工”,4次被评为“标兵”。

1966年6月12日,大燕河河水暴涨,安丰围水芋塱水闸门关不住,洪水猛冲入堤内,严重威胁着堤围内10多个村庄和近6平方千米水稻的安全,黄社荣冒着生命危险,先后5次潜入5米多深的水底,找出原因,并设法把闸门关闭,避免了重大事故的发生。第二天,他又在另一堤脚,带头潜水探查喷涌险情,并组织群众及时抢救堵塞,赢得抗洪的胜利。

同年10月6日中午,正在大燕河与群众一起拦河抗旱的黄社荣突然听到呼救声,他飞奔过去,见有人掉到河里,便不顾个人危险,纵身跳入水中,抢救溺水者,冯章等3人获救,但他因年老体弱,经不住凶猛的漩涡急流,身体沉下水去,被干部群众救出水面时,心脏已停止跳动,终年56岁。

1966年11月2日,中共清远县委员会发布《关于号召全县党员、干部、群众学习黄社荣舍己救人事迹的决定》,并追认他为中国共产党正式党员。同年12月2日,广东省人民政府批复同意追认黄社:荣为烈士。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。

粤ICP备16090026号

粤ICP备16090026号